新刊

サンプルを読む↓

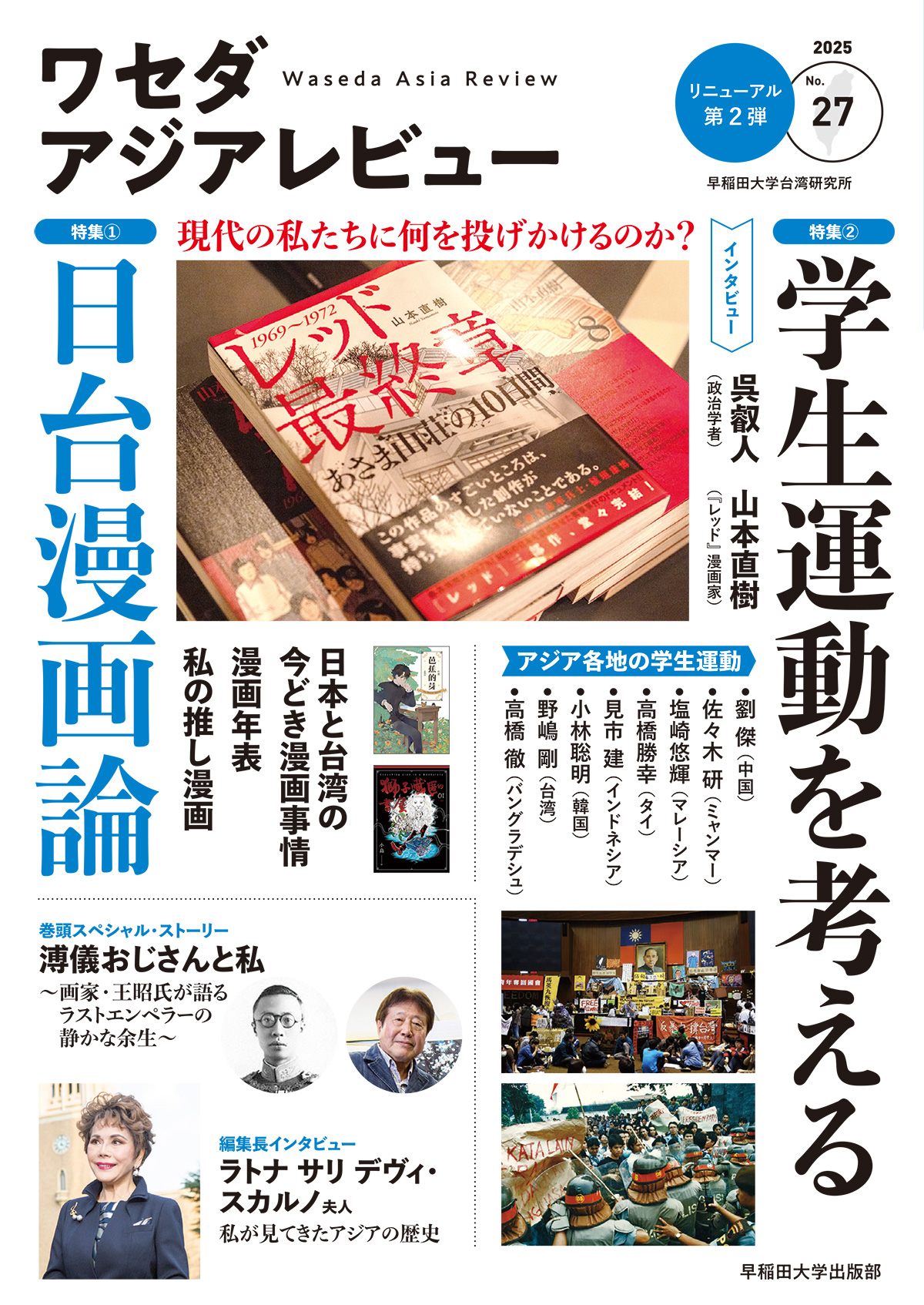

ワセダアジアレビューNo.27

発行:早稲田大学台湾研究所

A4変型判 96ページ 並製

価格 1,600円+税

ISBN978-4-657-25005-6

目次

- 巻頭スペシャル・ストーリー 溥儀おじさんと私 ──画家・王昭氏が語るラストエンペラーの静かな余生

- 巻頭スペシャル・サイドストーリー 政略結婚から純愛が生まれるという幸運 ──愛新覚羅溥傑仮寓 探訪記 高橋史郎

- 歴史散歩エッセイ 東京の中の植民地朝鮮を歩く ジョルダン・サンド

- 編集⻑インタビュー ラトナ サリ デヴィ・スカルノ夫人 ──私が見てきたアジアの歴史

- 特集①日台漫画論

- 日本の漫画とアジアの出来事年表

- 20・40・60歳男女 私の推し漫画

- 戦後日本漫画文化における特徴 ──新陳代謝する〈二重構造〉と作者/読者の曖昧さ イトウユウ

- 台湾における日本漫画の受容と影響 ──歴史的背景と文化的進化 李衣雲

- 台湾漫画文化を支える立役者 TAICCA

- 台湾の漫画家インタビュー 左萱 歴史を勉強するのが楽しくて仕方がない ──“歴女”が描く 台湾人と日本人の少年の友情

- 特集②学生運動を考える

- オープニング・インタビュー「行動する政治学者」 呉叡人 台湾に生きる私と学生運動

- “明日のジョー”になれなかった僕たち ──元全共闘の闘士たちが語る「マンガと学生運動」 稲熊 均

- インタビュー 山本直樹 若き革命家たちの青春群像劇『レッド』が現代の私たちに投げかける示唆とは

- 学生運動を早稲田から考える 梅森直之

- アジア各地の学生運動

・中国 劉傑

・ミャンマー 佐々木研

・マレーシア 塩崎悠輝

・タイ 高橋勝幸

・インドネシア 見市建

・韓国 小林聡明

・台湾 野嶋剛

・バングラデシュ 高橋徹 - ブックレビュー

刊行元

2025年4月新刊

サンプルを読む↓

ワセダアジアレビューNo.26

発行:早稲田大学台湾研究所

A4変型判 88ページ 並製

価格 1,600円+税

ISBN978-4-7503-5738-6

目次

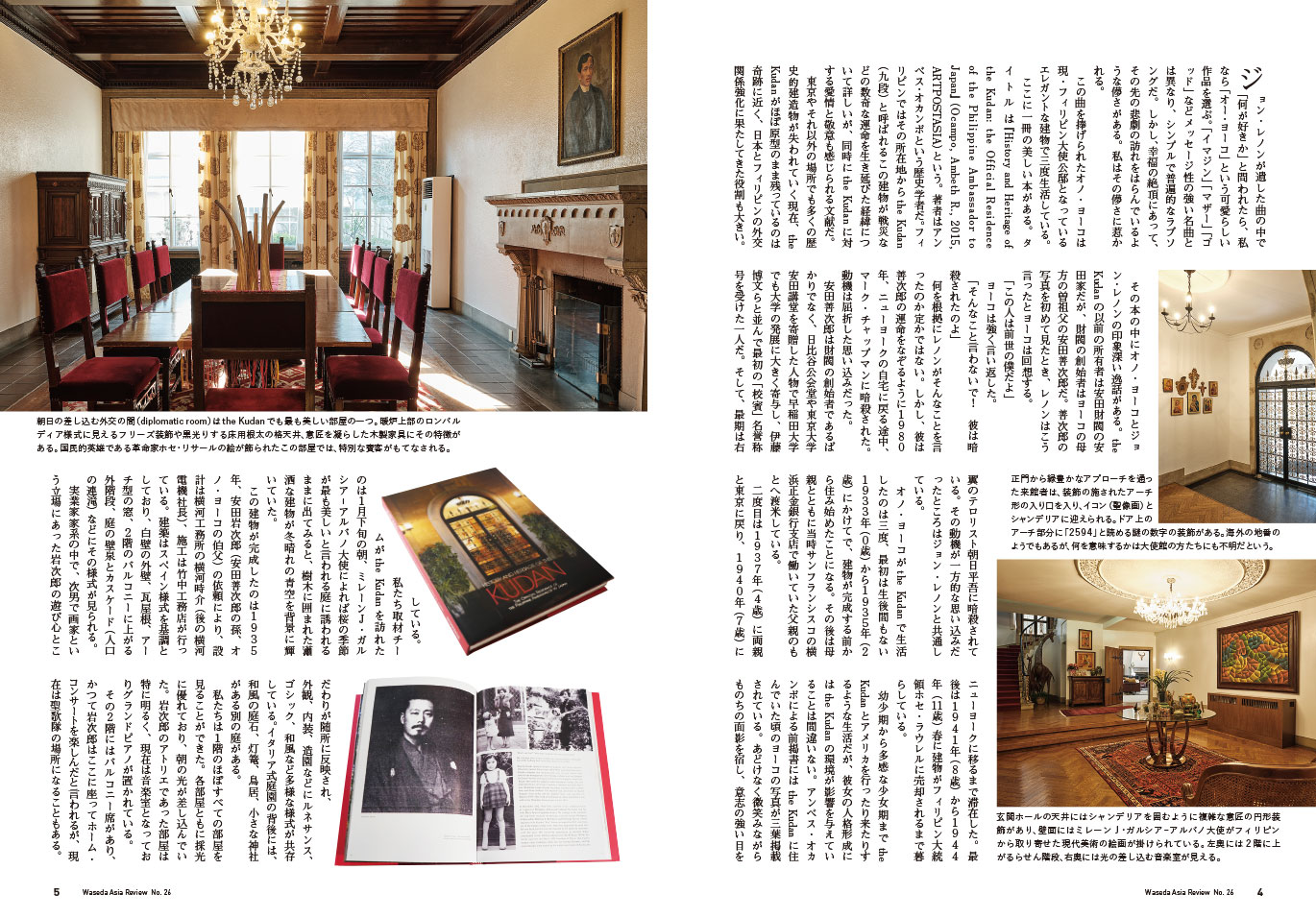

- 巻頭フォトエッセイ The Kudan:日比友好の至宝(クラウンジュエル)〜駐日フィリピン大使公邸 探訪記〜

- 編集長インタビュー 金美齢さん早稲田に環る「あの頃のワセダ・あの頃の留学生」

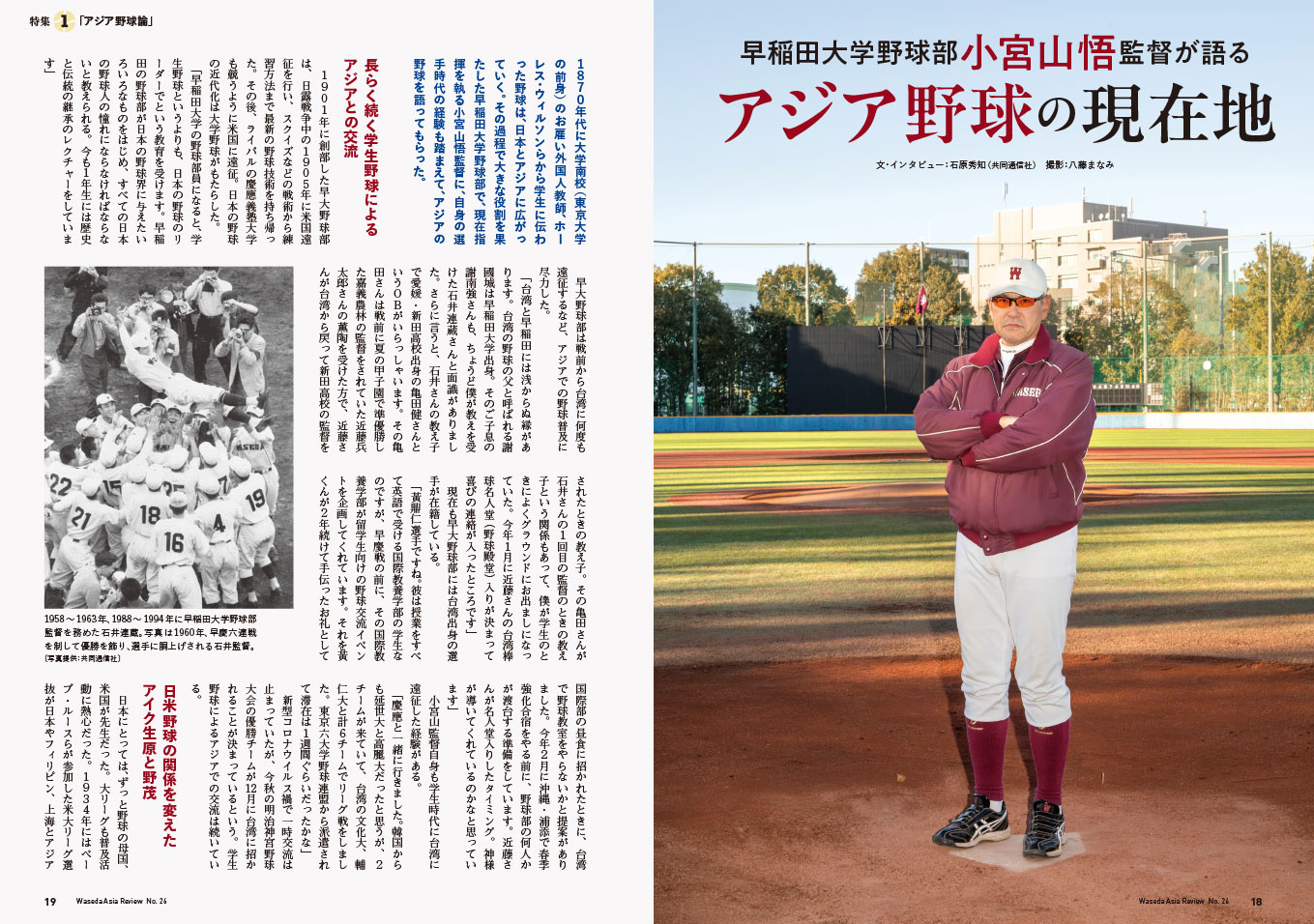

- アジア野球論

- 早稲田大学野球部 小宮山悟監督が語る アジア野球の現在地

- インタビュー 安田権守(元韓国プロ野球選手)

- 球春到来!台湾・韓国最新球界事情

- 近代東アジアにおける野球の始まりと広がり 高嶋航

- 占領政策からWBCへ – 第二次大戦後のアジア野球 神田洋

- ベテラン野球記者覆面座談会 アジアのレジェンド選手十傑を選んでみた!

- 世界を動かす選挙

- まずは考えたい、選挙と民主主義の「そもそも」 日野愛郎

- アジア各地の選挙事情

・台湾 小笠原欣幸

・インドネシア 本名純

・タイ 高橋勝幸

・ミャンマー 工藤年博

・カンボジア 山田裕史

・マレーシア 金子芳樹

・東ティモール 山田満

・シンガポール/インド/韓国/ロシア - ブックレビュー

刊行元

2024年4月新刊

『台湾の半世紀:民主化と台湾化の現場』若林正丈(著)

1972年日中国交樹立によって、日本は中華民国(=台湾)と断交した。その同じ年に大学院に進学、研究をスタートさせた著者の研究人生は奇しくも台湾が民主化し、中国とは明らかに異なるアイデンティティ(=台湾化)へと進んだ道程と重なる。政府要人や台湾人研究者、歴史的事件の関係者との交流…。いまや中国は経済的にも軍事的にも大国となって、アメリカのライバルへと躍り出た。黎明期から台湾を見つめ続けた著者が、米中両大国に翻弄されつつも主体性を模索する台湾のこれまでを振り返り、現状と今後のゆくえを分析する。

(筑摩書房より)

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480017840/

2023年12月新刊

『台湾の歴史』若林正丈(著)

経済発展と民主化を達成し、ますます存在感を高めている「台湾」は、どんな歴史を歩み、どこへ向かうのか。2024年1月の総統選挙を控えて、その歴史と現在を知る文庫版。

その歴史は「海のアジア」と「陸のアジア」がせめぎ合う「気圧の谷間」が、台湾という場所を行ったり来たりした歴史だった。その動きから生じる政治・経済の国際的な激動の中で、多様な人々が織りなしてきた「複雑で濃密な歴史」を見つめることなしに、現在の台湾を理解することはできない。

はるか以前から、さまざまな原住民族(先住民族)が生きていた台湾島が、決定的な転機を迎えたのは17世紀のことだった。オランダ東インド会社が初めて「国家」といえる統治機構をこの島に持ち込んだのである。短いオランダ統治の後、明朝の遺臣・鄭成功ら漢族軍人の時代を経て、清朝による統治は200年に及ぶが、1895年、日清戦争に勝利した日本の植民地支配が始まる。そして1945年に始まった中華民国による統治は、当時の民衆に「犬が去って、豚が来た」と言われるものだった。その中で、本省人・外省人の区別を超えて「台湾人」のアイデンティが育まれ、1990年、直接選挙による第1回総統選で「初の台湾人総統」李登輝が登場する。

『台湾——変容し躊躇するアイデンティティ』(2001年、ちくま新書)を、大幅増補して改題し、文庫化。(講談社BOOK倶楽部より)

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000384133

2023年12月新刊

『フォルモサ・イデオロギー:台湾ナショナリズムの勃興 1895-1945』呉叡人(著)、梅森直之・山本和行(訳)

17世紀以来の漢族系移民の入植地であり、清帝国の省であった台湾は、日清戦争後に日本へ割譲され、51年にわたりその植民地支配下に置かれた。本書は、植民地台湾において、ナショナリストたちがいかにしてその空間を自らのネーションとして想像するにいたったのか、それがなぜ祖国復帰を目指す中国ナショナリズムではなく「台湾ナショナリズム」として発展したのかを、その領域的基盤の形成とイデオロギー形成の両面から論じるものである。

台湾ナショナリズムの原点を探る、著者の里程標的論考(みすず書房より)。

https://www.msz.co.jp/book/detail/09649/?fbclid=IwAR3h5GWoTIBBWSy1eNwIAwv5EdeToe6a3-TuNEeGpbrwihiG5H63oAFjnYY

2023年11月新刊

ワセダアジアレビューNo.25

発行:早稲田大学台湾研究所

A4変型判 86ページ 並製

価格 1,600円+税

ISBN978-4-7503-5573-3

目次

- 早稲田とアジア研究教育の20年 SPECIAL INTERVIEW

- 特集 未来へと語り継ぎたいアジア研究教育の礎

- 早稲田のアジア研究の幕開けとなる「現代アジア学の創生」の門出[毛里和子]

- 「変わりにくい柱」を起点とした地域研究の方法論を紐解く[天児慧]

- 高度なエンパシーをもつ人材の育成がアジアや世界の平和的発展に寄与する[松岡俊二]

- キャンパス・アジアという場の創出は「紛争解決」の一つの答えになる[梅森直之]

- 感情を認めて共有する「対話」からソーシャルイノベーションを起こす[小山淑子]

- 東アジアの平和実現に貢献する「知のプラットフォーム」を再び早稲田に[劉傑]

- SPECIAL座談会 アジアのジャーナリズムに危機迫る

基調報告 綱引きの下の真実[陳建勲]

変異する中国の情報工作に対応する台湾メディアの深慮「リンゴ日報」の受難からジャーナリズムは何を学ぶのか[北角裕樹・陳建勲・杉田弘毅・山田賢一/司会:平川幸子] - SPECIAL対談 誰の台湾史─生きられた歴史からの問い─[洪郁如・北村嘉恵・新田龍希(構成)]

- Special企画 次世代の平和づくりと和解の実践[金敬黙・浅野豊美]

①東アジア平和教育フォーラム2022[金敬黙]

②国際和解映画祭——学生たちによる「和解」がテーマの映画祭

「和解」の難しさ・可能性感じた1年半[神尾俊宏]

国際和解学研究の今と未来——国際和解映画祭への期待と国際和解学会を中心に[浅野豊美] - 独立論考 80年代ミュージシャンたちの日中関係——「和解」時代の民間文化交流への示唆として[平川幸子]

- 書籍紹介[小林一郎/高橋史郎]

刊行元

早稲田大学台湾研究所ワーキングペーパーシリーズ

ワーキングペーパーシリーズは早稲田大学台湾研究所が取り組んでいる課題の研究成果(その中間報告も含む)を公開するものです。これは議論を喚起するとともに幅広くコメントをいただくことを目的としています。

| * | ワーキングペーパーはPDFファイルとしてダウンロードできます。 |

| * | ワーキングペーパーの無断引用、無断転載はお控えください。引用の際には著者の了解を得て下さい。 |

| * | 各ペーパーに対するご意見やお問合せは各ペーパーに記載されたメールアドレス宛てにお願いします。 |

| * | ここで発表したペーパーを著者が他ジャーナル・書籍等で出版した場合は当サイトから取り下げる場合があります。 |

| * | 肩書きは執筆時のものです。 |

第2号

誰の台湾史――生きられた歴史からの問い

洪郁如 一橋大学大学院社会学研究科教授

北村嘉恵 北海道大学大学院教育学研究院准教授

構成=新田龍希 国立台湾師範大学台湾史研究所助理教授

2023年3月

若林正丈講演会「『台湾研究序説』の構想:代わり変わる帝国と「台湾という来歴」」配布小冊子

若林正丈 台湾研究の歩み

早稲田大学台湾研究所編

2023年2月

第1号

可視化政策と秩序再編 ──再び「台湾という来歴」を求めて

若林正丈 早稲田大学台湾研究所・学術顧問

2022年3月

刊行助成(刊行順)

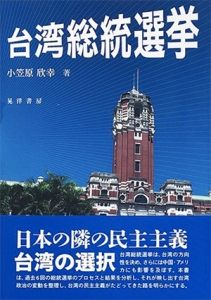

『台湾総統選挙』 小笠原欣幸著

台湾の総統選挙は、台湾の最高指導者を決めるだけでなく、台湾の方向を決める。総統選挙は人々の意識を変え、台湾アイデンティティを興隆させた。それはまた、米中の力関係に影響を及ぼし、東アジア情勢を変えていく。本書は,1996年の第1回から2016年の第6回まで全選挙のプロセスと結果を分析。統一/独立の争点から米中の綱引きに到るまで選挙の諸要因を整理し、総統選挙が映し出す台湾政治の変動、そして、台湾の民主主義がたどってきた路を明らかにした。台湾総統選挙全6回を網羅した初の研究書。(晃洋書房より)

2019年11月既刊

『台湾原住民社会の地方化――マイノリティの20世紀』 松岡格著

台湾先住民の20世紀を、エスニック・マイノリティのおかれた政治状況に焦点を絞って論じた本格的一冊。定住化、稲作普及、「国語」教育、保留地の 設定、選挙制度の導入など、彼らの行政的編入・統合にあわせて実施された戦前・戦後の政府による統治政策が、やがて先住民自身による社会運動によって克服 されていく。その道すじを、厖大な資料とフィールドワークをもとに丹念に検証し、「失敗の本質」に肉薄する。(研文出版より)

2012年既刊

『大正期台湾人の「日本留学」研究』 紀旭峰著

本書は、大正期に日本に「留学」した台湾人の思想と行動を、彼等をとりまく国家的制度や社会的ネットワークなどの歴史的文脈とともに分析している。戦前日本における「台湾人留学生」を対象に、その内 面を掘り下げた最初の本格的総合研究として、正に第一級のものである。

さらに、従来の研究において重視されて来た、東京大学の矢内原忠雄を中心とするキリスト教のネットワークに加え、早稲田大学、明治大学、中央大学等の私立大学専門部を台湾人留学生の活動舞台として設 定し、従来ほとんどかえり見られなかった「亜細亜公論」等の新資料を積極的に利用し、大正期台湾人「留学」生がどのように知識形成し、どのようにそれを実践的活動につなげていったかを生き生きと描き出す ことに成功している。(龍渓書舎より)

2012年2月既刊

『台湾の国家と文化――「脱日本化」・「中国化」・「本土化」』 菅野敦志著

日本からの解放、中華民国への「光復」を経て、分裂国家としてスタートした戦後台湾。蒋介石・蒋経国父子の戒厳令体制下での国民統合のあり方を、国民党による文化政策の観点から歴史的に検証し、アジアにおける国民統合の一側面を解き明かす。台湾の民主化とともに興隆した台湾ナショナリズムと現在の台湾を考える上での必読書。(勁草書房より)

2011年11月既刊

刊行図書

『台湾研究入門』 若林正丈・家永真幸編

東アジアの地政学上、いまや重要な島となってきた台湾。台湾研究の第一線の研究者たちが、台湾の歴史・政治・社会・文化を理解する上で重要なキーワードによってわかりやすく、簡潔に解説する。「台湾とは何か」という問いに多角的な視点から迫る新しい入門書。(東京大学出版会より)

2020年2月既刊

『現代台湾政治を読み解く』 若林正丈編

本書で目指しているのは、…台湾の現実政治の動きの背後にあるコンテキストへの眼差しを鍛えることであり、それが『現代台湾政治を読み解く』との書名をつけた所以である。本書が台湾に関心を持つ読者の視野を広め、その視角をより鋭角的にしていくことに少しでも貢献できれば幸いである。また、ひろく民主化や東アジア地域の国際政治に関心をもつ読者に台湾政治研究者がどんなことをしているのかを紹介する手がかりとなれば編者として望外の喜びである。(研文出版より)

2014年4月既刊

台湾研究叢書シリーズ④

『東アジア新時代の日本と台湾』 西川潤他編

東アジア新時代の到来が叫ばれる今日において、文化的、歴史的にも日本と深い関係を有する隣国、台湾をどう見るべきか? 2008年の国民党新政権の発足後の台湾の動向に焦点を当てつつ、日台関係の今後を展望する。

2010年2月既刊

『環日本海研究』 凃照彦著

かつて「裏日本」と呼称された環日本海圏を北東アジア(日・朝・韓・露・中)の国際経済交流圏として捉え直す。国境を越えた多国間協力のあり方に新生面を拓いた一大構想。

2009年6月既刊(福村出版)

台湾研究叢書シリーズ③

『台湾人元日本兵の手記 小説集『生きて帰る』』 陳千武著(丸川哲史訳)

植民地下の台湾で「日本陸軍台湾特別志願兵」として日本軍に志願させられ、南方戦線に従軍・転戦した、台湾人元日本軍兵士の回想記。台湾現代詩を代表する詩人・陳千武による、実体験に基づく短編小説集。来日時の貴重な講演「日台の狭間に生きる」も収録。

2008年7月刊行

『グローバリゼーション下の東アジアの農業と農村』 原剛編

WTO、FTAの中で、東アジアの農業に未来はあるか−。日・中・韓・台の農業問題の第一人者が一堂に会し徹底討議した共同研究の最新成果。巻末には各国地域の農政の変化と農業及び農村地域の動向の報告概要も収録。

2008年3月既刊(藤原書店)

台湾研究叢書シリーズ②

『東アジアの社会運動と民主化』 西川潤他編

日本、台湾、韓国、タイ、カンボジア5か国について、民主化をもたらす社会運動の内実と、その市民社会との関連、それぞれの国において市民社会がいかなる新しい国家ガバナンスを形成しつつあるかを分析する、国際共同研究に基づく台湾研究叢書の第二巻。

2007年11月既刊

台湾研究叢書シリーズ⑤

『台湾における脱植民地化と祖国化』 丸川哲史著

戦後の台湾と大陸中国という枠組みの中で、光復(日本の植民地支配からの解放)後の台湾における「脱植民地化」と「祖国化」との関係を、二・二八事件前後の文学作品および新聞の文芸欄を手掛かりに、当時の台湾の知識人・文学者の動向を通じて明らかにする。

2007年8月既刊

台湾研究叢書シリーズ①

『東アジアの市民社会と民主化』 西川潤他編

今日,東アジアでは著しい経済成長とともに市民社会の興隆と民主化が大きく進展今日,東アジアでは著しい経済成長とともに市民社会の興隆と民主化が大きく進展している。本書は日本,台湾,韓国の東アジア3国におけるその実態とダイナミクスを調査分析し,またこれからの課題と方途を展望する,各国研究者たちによる気鋭の論集である。

2007年2月既刊